摘要:结合全钒液流电池的结构及工作原理,针对传统全钒液流电池普遍存在电解液与隔膜性能不足、生产成本高等问题,综述了全钒液流电池的电解液、隔膜的研究进展,着重分析了不同种类添加剂的引入对电解液电化学性能的影响,基于离子交换膜活性基团分类,详细阐述了各类离子交换膜的研究现状,可为全钒液流电池综合性能提升,降低生产成本以实现规模化提供有价值的参考。

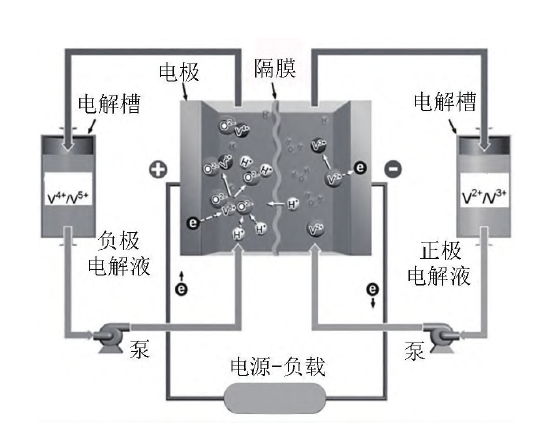

钒电池主要由电解液、隔膜和电极3部分组成,钒电池结构示意见图1。

钒电池电解液是在支持电解质H2SO4中混入不同价态的V活性物质制成的混合溶液,是钒电池电能的载体。电池充电时,正极电解液中VO2+与负极电解液中V3+被泵入电堆表面发生氧化还原反应,正极电解液中的VO2+失电子被氧化为VO2+,负极电解液中V3+得电子被还原为V2+,同时,溶液中的H+穿过隔膜以保持电荷平衡,确保电池回路通畅。

钒电池电解液是钒电池关键材料之一,电解液主要为钒电池提供正负极活性物质。理想的钒电池不仅具有良好的热稳定性和电化学活性,而且生产成本较低。传统全钒液流电池价格较高,电解液的成本约占电池总成本的50%,难以规模化生产,另外,传统全钒液流电池运行温度须控制在0~40℃,电解液浓度须控制在2 mol/L以下,否则会导致电解液析晶,造成电池稳定性变差、电化学活性降低。为优化全钒液流电池性能,降低成本,最简单有效的方法是向电解液中加入无机盐类、有机酸/醇等添加剂来改善其性能。

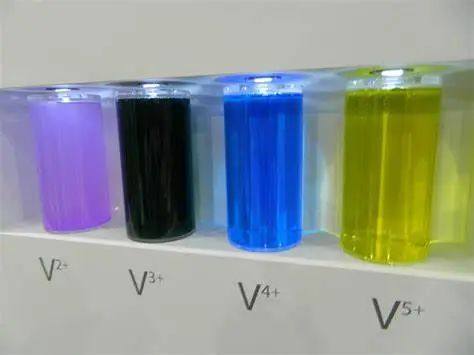

不同价态钒离子溶液

2.1 无机盐

钒电解液加入无机盐后会形成同离子效应从而抑制钒离子沉淀,钒电解液更加稳定,电解液电化学性能得到提高。

陈勇将钼酸钠作为负极电解液添加剂,研究钼酸钠对钒电池负极电解液的影响,结果表明,钼酸钠不仅能提高负极电解液电化学活性以及V(Ⅱ)/V(Ⅲ)电对反应可逆性,电解液中V(III)离子的扩散系数增大,电荷传递电阻减小。添加了钼酸钠(w=1%)后,峰电流达到峰值,与空白电池(未添加任何添加剂的电池)相比,阳极和阴极峰电流分别增加36.14%和23.93%;峰电位差比空白电池小0.155 V;阴极峰电流与阳极峰电流的比值仅为1.08。另外,添加钼酸钠对提高大电流密度下充放电时电解液的利用率有利,当电池中加入钼酸钠(w=1%),且在电流密度为120 m A/cm2时进行充放电测试,电池的放电容量、能量比空白电池分别提高了25.59%、21.89%。

Li等在全钒液流电池正电解液中加入Fe2(SO4)3研究其对电池稳定性、电化学活性和容量等性能影响,结果表明,在浓度为2 mol/L的V组成的正极电解液中加入0.5~0.7 mol/L的Fe2(SO4)3,电解液可以在50℃环境稳定保持160 h以上没有沉淀,添加了Fe2(SO4)3的电解液与原始电解液相比电化学性能及循环环充放电容量均未发生改变,Fe2(SO4)3添加剂的引入可以将全钒液流电池运行温度提高,从而降低储能热管理成本。

刘崇忠研究了不同硫酸盐对钒电池电解液的影响,结果表明,电解液中加入K2SO4、Na2SO4和(NH4)2SO4能提高钒离子电化学可逆性和动力性能,而加入MgSO4会抑制钒离子电化学反应。加入(NH4)2SO4(w=3%)的效果较佳,钒离子扩散系数可达6.50×10-6~7.45×10-6cm2/s,远高于未添加硫酸盐的电池,并且库伦效率稳定在97%,能量效率提高了2.23%。

Ding作了一系列磷酸盐作为添加剂来提高钒电池电解液稳定性的研究。在非原位稳定性测试和原位流动电池实验中,添加剂Na2HPO4和NH4H2PO4对电解液的稳定性表现出积极的影响。添加剂NH4H2PO4的引入,显著提高了钒电池电解液氧化还原反应可逆性、活性和能量效率,另外,添加了NH4H2PO4电解质,电池在高温循环过程中的充电容量衰减速度比未加入添加剂的电池慢。因此,磷酸盐添加剂对提高钒电池的稳定性和可靠性方面较有利。

2.2 有机酸/醇添加剂

钒电解液加入有机酸后,有机酸中的H+会调节电解液酸度进而影响电解液的稳定性,而在电解液中加入有机醇,有机醇中的羟基基团会对钒离子起到一定络合效果,电解液稳定性增强。

Liu等研究了DL-苹果酸和L-天冬氨酸作为钒液流电池负极电解液的添加剂对电解液性能的影响,结果表明,在V(III)(ρ=2 mol/L)电解液中分别添加DL-苹果酸、L-天冬氨酸均能提高V(III)电解液电化学活性和可逆性,提高V(III)物质的扩散系数,促进V(III)/V(II)电对氧化还原反应的电荷转移。特别是添加L-天冬氨酸电解液性能更好,负极电解液循环稳定性更强,添加的L-天冬氨酸可以通过不断提供含氧和含氮基团来修饰电极,与未添加有机酸的电池相比,能量效率提高2.6%。

Wang采用L-胱氨酸(LC)作为添加剂来抑制负极电解液中V(II)或V(III)物质的结晶,并探究其在低于环境温度下的实际应用。静态热稳定性测试结果表明,LC可以明显抑制钒电解液中V离子的沉淀。循环伏安法和电化学阻抗谱结果显示,相较于空白电解液(未添加任何添加剂的电解液),含有LC(w=2%)的电解液中,V(III)电解质电化学活性和扩散系数更高;另外,与空白电解液相比,添加LC的电解液在环境温度5℃以下运行时的能量效率增加了4.7%,容量保持率增加了0.97%。因此,LC的加入在较低运行环境温度下可以抑制电容衰减以能量损失。

Wu等探究了肌醇和植酸作为钒电池正极电解液的添加剂对电池稳定性、电化学可逆性的影响。结果表明,含有添加剂的电解液电化学活性较空白电解液有所提高,并且正极电解质循环稳定性更好。特别是添加肌醇的电解液,V(IV)物质扩散系数从0.71×10-6~1.16×10-6cm2/s增加到3.11×10-6~5.15×10-6cm2/s;交换电流密度能够从2.8×10-3A/cm2增加到11.7×10-3A/cm2;另外,含肌醇的电解液充放电性能优异,在30 m A/cm2的电流密度下,其平均能量效率为81.5%。

Sha Li等发现在钒电池电解液中加入D-山梨醇能够带来较好的电化学性能(能量效率为81.8%),分析原因为D-山梨醇中的-OH可以增加提供电子转移的活性位点。另外,拉曼光谱结果表明,VO2+会与D-山梨醇形成络合物,这不仅提高了V(V)电解质溶解度,还为V(IV)/V(V)电对参与氧化还原反应提供了更多的活性位点。

在全钒液流电池中,隔膜可以防止正负极电解质交混和电极短路,并在电流通过时允许特定离子通过。隔膜是决定全钒液流电池能否大规模商业化的关键技术之一。性能良好的隔膜材料应具备选择渗透性强、膜电阻小和亲水性好的优点,还应允许特定离子通过,防止电解质离子渗透。目前,应用最广泛的隔膜材料是以Nafion膜作为阳离子交换膜,该膜电压效率超过90%,导电率高,然而,其阻钒性能较差。

另一方面,阴离子交换膜虽然选择性高,但其离子传导性较差。鉴于这2种离子交换膜在导电性和选择性之间难以平衡,研究者对2种膜进行一系列改性处理,旨在全面提高其综合性能。另外,研究者结合以上2种交换膜特点开发出两性离子交换膜,两性离子交换膜表现出较好的应用前景。

3.1 Nafion阳离子交换膜

Nafion阳离子交换膜是由聚四氟乙烯和全氟乙烯醚的功能化共聚物构成。

Nafion阳离子交换膜通过解离的离子与电解液中的H+发生交换来传导电流。目前所使用的Nafion阳离子交换膜具有较高的导电率和稳定性,然而,该膜渗透率大导致阻钒性能较差,并且在电池充放电时水迁移现象明显,导致正负极电解液体积持续失衡。为更好的发挥Nafion膜作用,研究者一般通过掺杂和热处理等改性方法来提高其综合性能。

Yu等将氧化石墨烯纳米片渗入Nafion膜中制成复合膜以减少钒渗透,复合膜中的氧化石墨烯纳米片会与Nafion基质的氢键相互作用提高了机械稳定性,并且嵌入的氧化石墨烯纳米片会形成一道有效屏障阻止钒离子的传输,进而改善Nafion膜渗透率高的问题。另外,这种复合膜可以实现质子电导率和钒离子渗透性之间的良好平衡,电化学性能较好,在电流密度为80 mA/cm2时相较于纯膜库伦效率及能量效率均提高5%左右。

曾四秀通过在Nafion膜中添加不同含量的二氧化硅制备复合膜,并在碱金属离子Na+保护环境下,对复合膜进行不同温度的热处理,探索提升复合膜性能。

结果表明,添加二氧化硅质量分数5%时,复合膜综合性能较佳。二氧化硅的加入,一方面能够填充复合膜内的极性团簇,从而减少离子交换和水传输容量,提高膜的稳定性;另一方面二氧化硅限制了聚合物的伸缩运动,使膜的溶胀率降低,增强了膜的耐用性。

热处理结果显示,相较纯Nafion膜,经高温处理的复合膜的钒离子渗透率更低;另外,热处理对膜电导率的影响比单纯的二氧化硅改性更为显著,当热处理温度为270℃时,复合膜库伦效率和能量效率较好,当热处理温度为240℃时,复合膜的自放电小于纯Nafion膜。

Dai等对溶剂重铸的Nafion膜进行了不同温度(100、140、180℃)的热处理,结果表明,随着热处理温度的升高,电导率、钒离子渗透率下降,膜离子选择性更好,另外,高温提高了Nafion膜的机械强度,经过高温热处理的重铸膜,电池容量衰减率降低,分析原因为Nafion膜经过高温热处理后离子团簇尺寸变小,钒离子渗透率变小,进而提高钒电池的电化学性能。

3.2 阴离子交换膜

阴离子交换膜是由阴离子交换树脂构成的隔膜。

在电池充放电时,阴离子交换膜通过解离离子(如Cl-)与电解液中阴离子(如HSO4-,SO42-等)交换,从而实现载流子(如HSO4-)的传输。阴离子交换膜对阳离子起到一定阻挡作用,这主要归因于阴离子交换膜中带正电荷的固定基团与电解液中带正电的钒离子相互排斥发生“Donnan”效应,这种效应可提高阴离子的选择透过性。

阴离子交换膜尽管在抑制钒正离子方面表现较好,但是其在钒电池的强氧化性环境中化学稳定性较差,另外,膜自身较高的电阻会降低钒电池电导率。因此,提高阴离子交换膜的导电性和稳定性,众多学者主要致力于优化其微观结构。

Ramani等首先对聚醚酮进行氯甲基化处理,然后进行三甲胺季铵化反应,成功合成了基于聚醚酮的阴离子交换膜(AEM),监测AEM在VO2+溶液中的化学稳定性和机械完整性,历时超过1500 h,结果表明,在此期间,AEM保持了良好的化学稳定性,其电导率在最初48h内从5.6 m S/cm下降至4.4 m S/cm,随后处于稳定并表现出可逆性,然而,AEM的极限拉伸强度和断裂伸长率下降了35%。该AEM的钒电池的库伦效率和能量效率分别为98%和80%。

吴虹月等采用氟化芳香族嵌段作为大分子引发剂,引发烯烃进行聚合反应,合成三嵌段聚合物,随后通过在脂肪族链段上接枝季铵型侧链以实现功能化,成功制备出部分氟化的嵌段型阴离子交换膜(FPAE-PVBC-QA-20),该膜综合性能较佳,在离子交换容量为1.51 mmol/g时,电导率高达87.8 m S/cm。稳定性测试结果表明,在温度80℃、浓度2 mol/L的NaOH溶液环境条件下,测试500 h后电导率仍维持在74.5%,表明该膜具有较好的碱稳定性,同时FPAE-PVBC-QA-20膜电池具有良好的电化学性能,单电池功率密度能够达到131.7 mW/cm2。

Ahn等采用聚芳醚酮为原料,在脂肪族长侧链上引入咪唑基团,制备了钒电池的阴离子交换膜(PAEK-API),与传统的Nafion117膜相比,PAEK-API膜交换离子容量更高,钒离子渗透性更低。另外,在100次循环测试中,优化后的PAEK-API膜无任何降解,表现出比Nafion117膜优异的化学稳定性。

3.3 两性离子交换膜

两性离子交换膜是由两性高分子聚合物构成。

膜内含有带负电荷的酸性基团能够抑制带正电的钒离子在膜中的穿透,同时含有带正电荷的碱性基团可保证所需要的质子电导率,2种官能团的存在使两性离子交换膜同时具备低的钒离子渗透性和高的导电率。然而,两性离子交换膜制备过程复杂且成本昂贵,其性能主要取决于这2种官能团的百分比。因此,两性离子交换膜研究重点是寻求一种简单、低成本、稳定且官能团密度平衡的制备方法。

Yan等将2-甲基咪唑与1,3-丙烷磺内酯反应得到含有咪唑环和磺酸基团的化合物(MI-PS),将MI-PS接枝到氯甲基化后的聚砜的氯甲基位置,制成含有磺酸和咪唑基团的两性离子交换膜,该膜表现出超低的钒渗透性且库仑效率超高,渗透率比Nafion膜小约26倍并且对面电阻没有影响,当电流密度在40~200 mA/cm时库仑效率高达97%~98%。

Ding等通过将单体5-磺基-1,3-苯二甲酸钠引入聚苯并咪唑(PBI),成功制备了磺化聚苯并咪唑两性离子交换膜(SPBI)。引入5-磺基间苯二甲酸单钠盐,不但可以控制聚合物的磺化度,而且增强了PBI的亲水性,有助于提高PBI膜的质子传导率,并且咪唑基团与磺酸基团会形成氢键对离子迁移有一定的阻碍作用。磺化度为30%的SPBI膜表现出较高的质子传导率和能量效率。相比Nafion膜,SPBI膜钒离子渗透系数更低,在电流密度为40~120 m A/cm2时,SPBI库伦效率和能量效率均优于Nafion膜,且SPBI经过500次循环测试稳定性保持不变。

Chen等通过将磺化聚醚醚酮(SPEEK)与PBI共混制备了基于SPEEK和PBI的混合离子交换膜,该膜可以使离子选择性和质子电导率保持良好平衡。当PBI与SPEEK的质量比从5%增加到20%,弹性模量从1669 MPa增加到2264 MPa,断裂伸长率从14.23%增加到27.33%,离子选择性及库伦效率等也相应提高。PBI与SPEEK的质量比为15%时,综合性能较佳,当电流密度为80 mA/cm时,库仑效率为98.5%,能量效率为89.8%,并且该膜具有优异的化学稳定性、机械稳定性和热稳定性。

全钒液流电池作为规模化储能的技术,近年来受到广泛关注,产业发展日趋完善。电解液以及隔膜作为钒电池核心部件,其性能和成本直接影响钒电池的大规模推广使用。因此,改善电解液和隔膜等钒电池关键核心部件性能,降低生产制造成本成为当前研究重点。

电解液是全钒液流电池成本最高的部件,传统的电解液只能在特定温度和浓度范围内正常运行,这制约了钒电池的规模化应用。因此,研究者致力于探究多种方法来降低成本,目前最简单有效方法是向电解液中加入无机盐、有机酸/醇等添加剂来提高电解液稳定性,扩大运行温度范围等;另外,可以通过优化制备电解液的方法,从工艺原理上降低电解液成本;还可以通过改进电解液体系提高电解液稳定性,例如用硫酸与盐酸的混酸体系作为支撑电解液。

隔膜作为全钒液流电池的另一关键材料,目前Nafion阳离子交换膜应用最广泛。Nafion阳离子交换膜具有较高的导电率和稳定性,然而,该膜渗透率大导致阻钒性能较差。阴离子交换膜能很好得抑制钒正离子,然而,阴离子交换膜在钒电池强氧化性环境中化学稳定性较差。通过两性高分子聚合物构成的两性离子性能优越,具备较高的电导率、稳定性以及较低的渗透率,然而,该膜制备过程复杂且成本昂贵,其性能主要取决官能团的比例,大规模推广应用受到经济和技术上的限制。因此,探究相关离子在膜中传递机理,寻求低成本、简单和稳定的两性离子交换膜制备方法成为今后离子交换隔膜研究方向。

文章来源:曹鹏程,吴和培,刘浩,吴松,王含,黄祥润,蒋昭祎,.全钒液流电池电解液及隔膜研究进展【J】.化工生产与技术,2024,(06):13-17+37+8.